Une sortie de géologie dans l’Autunois

Les élèves de 1re S1 ont effectué une sortie dans l’Autunois en guise d’introduction au programme de sciences de la Terre, en présence de M. Chabard, conservateur du Museum D’Histoire Naturelle d’Autun.

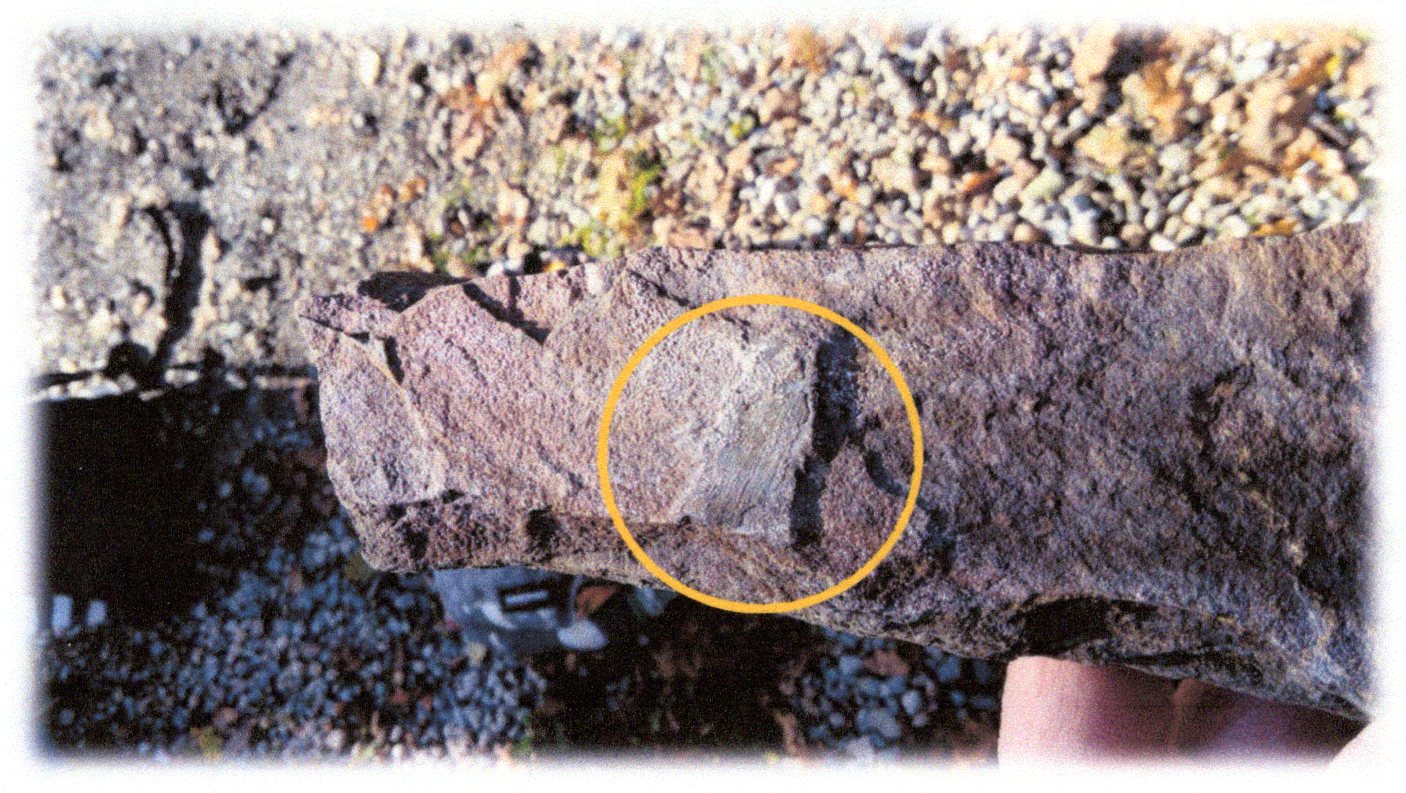

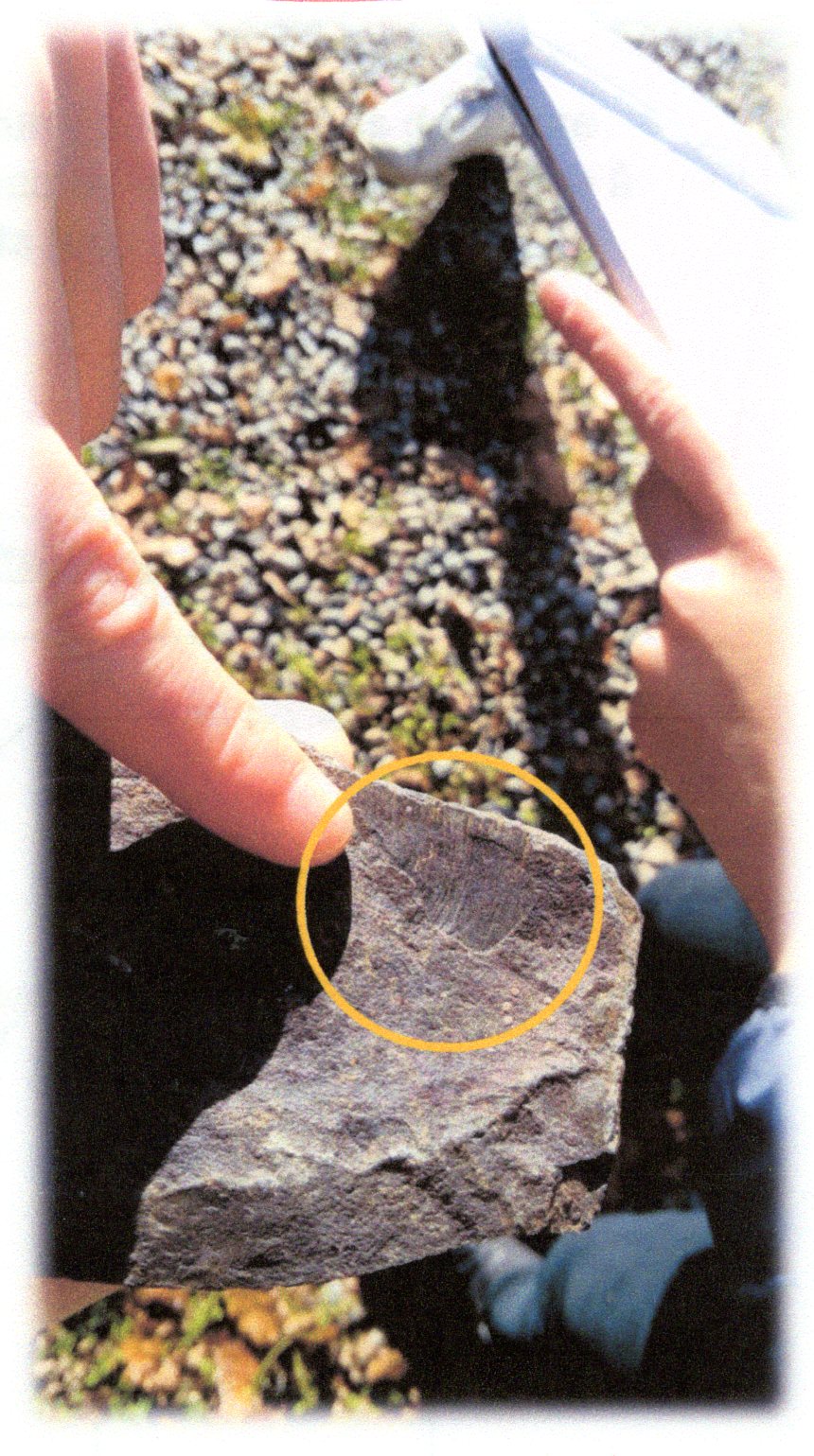

Un premier arrêt eu lieu dans la commune de Saint-Léger-du-Bois, pour l’observation d’un affleurement de roches sédimentaires. Les élèves y découvrirent la présence de fossiles de Cordaïtes, immenses fougères arborescentes qui devaient donc peupler l’endroit 300 millions d’années auparavant. Pour s’expliquer la présence d’une telle forêt, il est alors nécessaire d’envisager l’existence d’un climat tropical ! Cela laisse supposer que le site était à une latitude bien différente de celle d’aujourdhui… d’où l’idée d’une « dérive » des continents, par la suite étudiée en classe sur la base d’autres arguments.

Observation d’un fossile de Cordaïte (cliché Margaux Perret, 1eS1)

Observation d’un fossile de Cordaïte (cliché Margaux Perret, 1eS1)

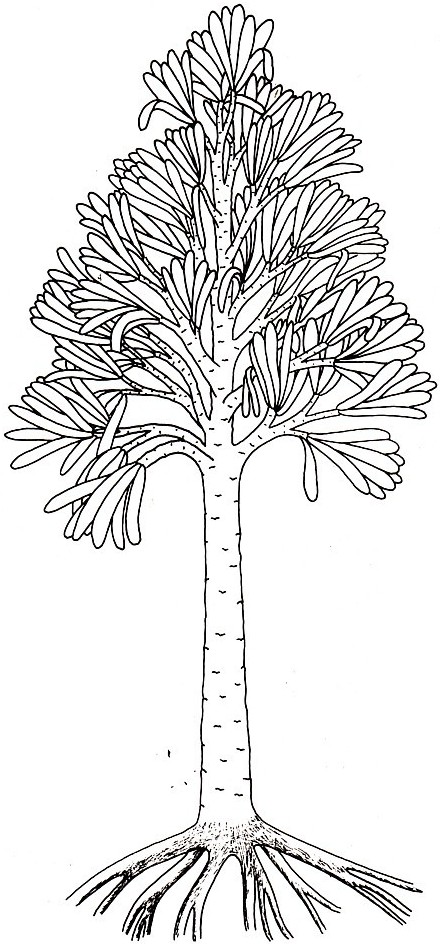

Reconstitution d’une Cordaïte

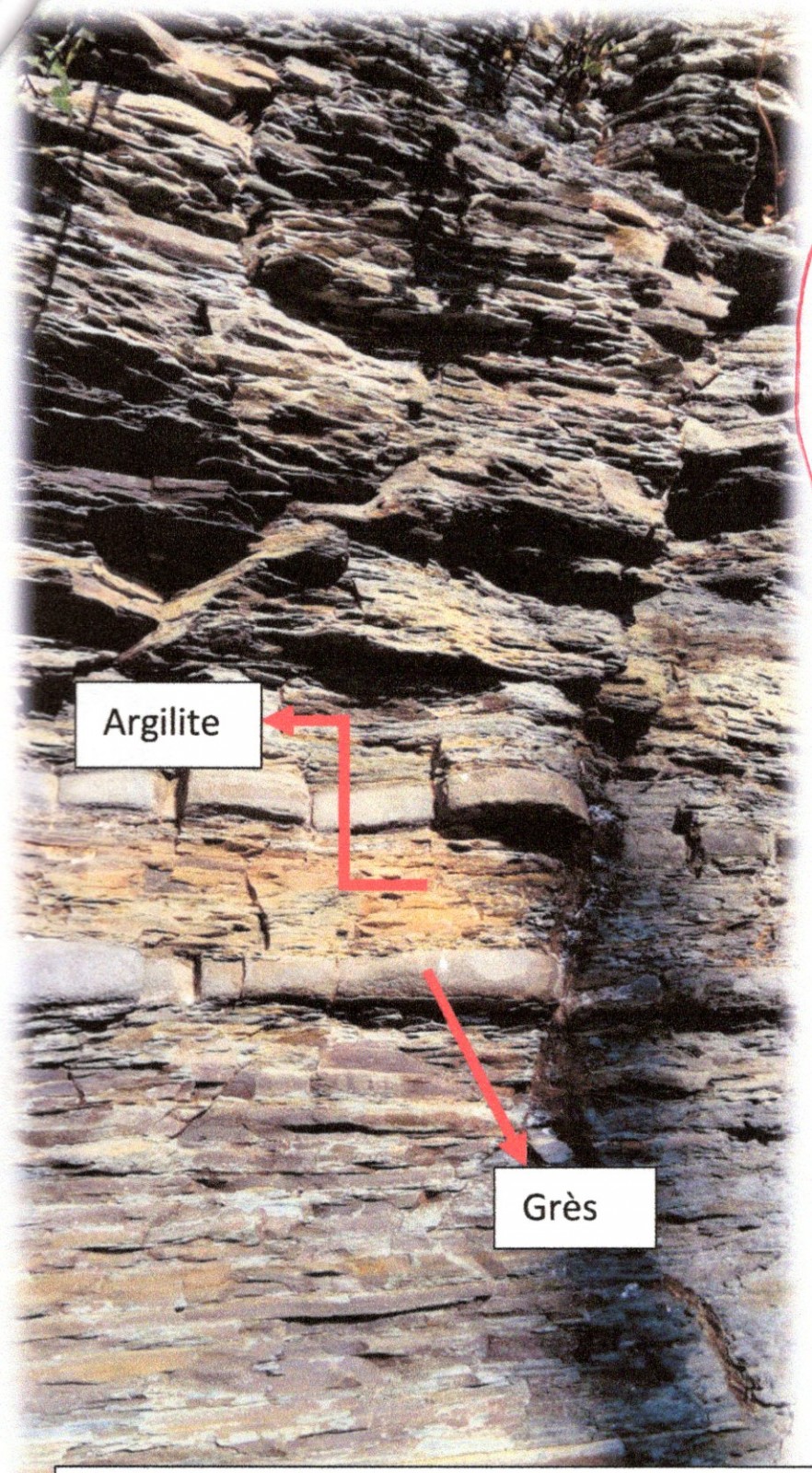

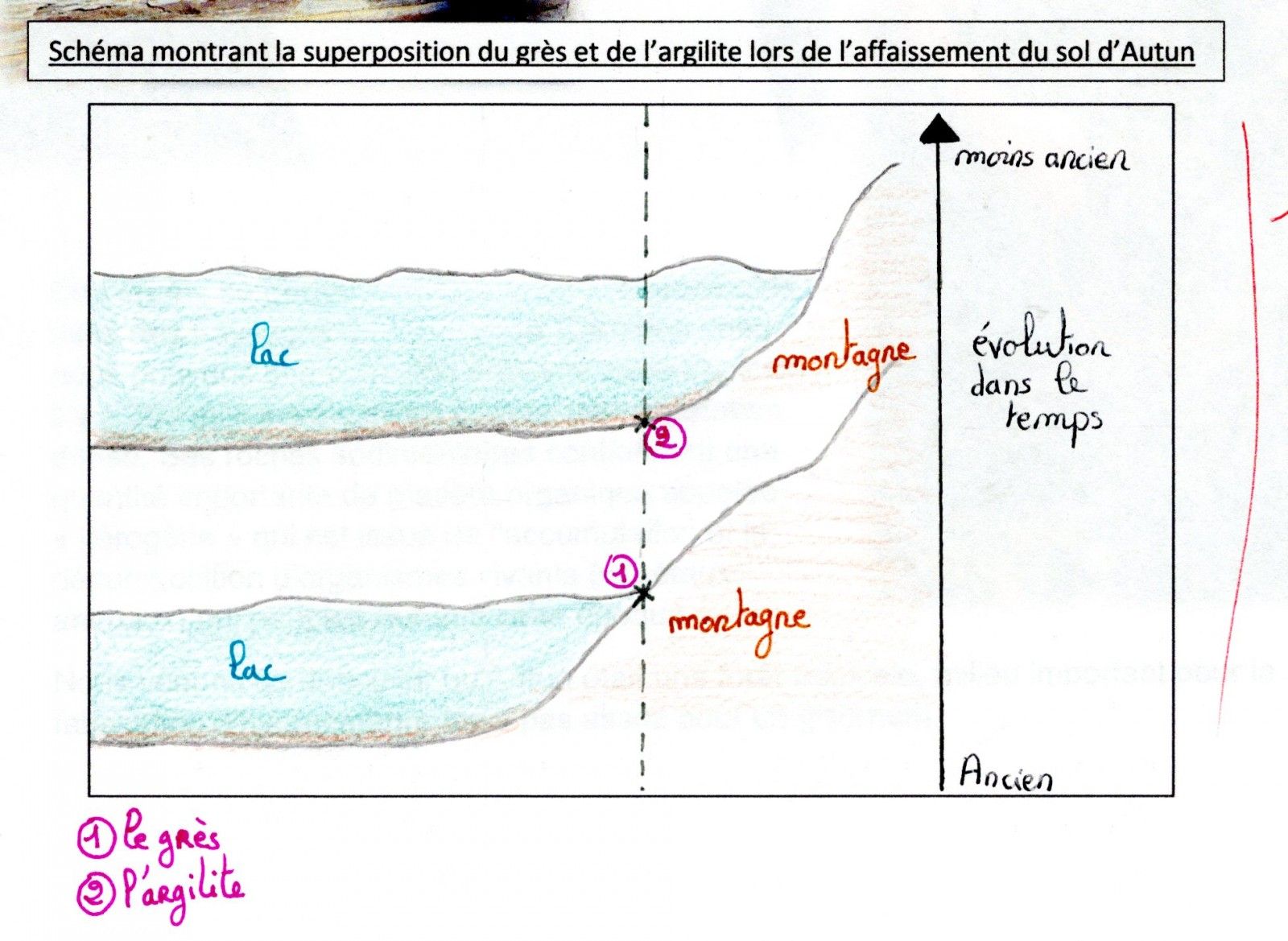

Cet affleurement de roches sédimentaires présente une autre propriété remarquable : l’alternance de couches (appelées strates) de grès et d’argilites. Les grès se forment par compaction de grains de sable, tandis que les argilites se forment par accumulation d’argiles, constitutifs de la vase. Or on sait que le sable se dépose en périphérie d’étang ou de lac, tandis que la vase ne se dépose que lorsque l’eau n’est perturbée par aucun remous, donc en milieu de lac. L’alternance observée suggère donc qu’en un même point, il y ait eu un enfoncement permettant à ce qui était en périphérie de lac (sables ayant conduit au grès) de se retrouver progressivement en fond de lac (vase ayant conduit aux argilites, qui recouvrent le grès sur l’affleurement). Ce processus d’enfoncement se serait répété, conduisant à l’empilement des couches que l’on peut aujourd’hui observer. On dit qu’il s’agit d’une subsidence. Or il avait été vu en classe de Seconde qu’un phénomène de subsidence combiné à la présence d’une forêt tropicale pouvait permettre la genèse d’hydrocarbures, par accumulation de biomasse importante (produite par la forêt) dans un bassin de sédimentation (résultant de la subsidence) : l’étude de cet affleurement invite donc à penser que le sous-sol de l’Autunois recèle une réserve énergétique.

L’alternance observée de grès et d’argilites (cliché Margaux Perret, 1e S1)

L’alternance observée de grès et d’argilites (cliché Margaux Perret, 1e S1)

Schéma explicatif de la subsidence (Margaux Perret, 1e S1)

Une visite du Museum d’Histoire Naturelle d’Autun a par la suite permis de confirmer l’importance de cette réserve d’hydrocarbures dans le sous-sol autunois, notamment grâce à une expérience de pyrogénation de la roche, menée par M. Chabard, conservateur du musée. L’Autunois fut ainsi l’objet des premières extractions d’hydrocarbures, en 1838, avant la découverte du pétrole aux Etats-Unis ! L’huile était tout d’abord commercialisée pour l’usage de lampes. Ces extractions se sont poursuivies jusqu’en 1957, de manière à ce que la France puisse continuer à disposer de combustibles en ca de guerre et de blocus.

Ainsi donc, cette sortie fut l’occasion de présenter d’une part l’idée de mobilité des masses continentales au fil des temps géologiques, et d’autre part les conditions nécessaires à la genèse d’hydrocarbures ; ces deux thèmes, qui structurent l’approche des sciences de la Terre en Première S, seront approfondis en classe jusqu’au mois de janvier.